স্বাতন্ত্র্যের মুদ্রাদোষ

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

বছরসাতেক আগে আমার এক বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে সাহিত্যঘেঁষা আড্ডা দিচ্ছিলাম। তখন তার বয়স খুব বেশি হলে আঠারো। আড্ডায় জীবনানন্দ এসে গেলেন। বেশ ভালো লেগেছিল এইটে আবিষ্কার করে যে, বিজ্ঞানের ছাত্রী হলেও সে সাহিত্যের প্রতি যথেষ্টই অনুরক্ত। উচ্চাকাক্সক্ষী ছাত্রছাত্রীরা এখন যেমন নিজেদের পাঠ্যসূচির বাইরে পা ফেলতে চায় না, সে আদৌ সেরকম নয়। বরং ষাট ও সত্তরের দশকের অনুসন্ধিৎসা ও সাংস্কৃতিক খিদেয় সে বেশ চনমনে। ব্যক্তিগত এ ভালোলাগা, বা শংসাপত্রে দস্তখতের জন্য মোটেই সেই স্মৃতি খুঁড়ছি না। ধরা যাক, তার নাম রূপসা। তো রূপসা বলেছিল, “জীবনানন্দ পড়তে গেলে- সে তুমি কবিতাই বলো কিংবা গল্প উপন্যাস, আমার কেমন দম আটকে আসে। মনে হয় যেন এই মরে যাব এই মরে যাব’...

‘অর্থাৎ জীবনমুখী নয়।’

‘ভুল করলে, সুমনের গানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। সুমনের গান আমার ভাললাগে। ভাল লাগে জীবনানন্দও- কিন্তু কষ্ট হয়।’

‘কিসের কষ্ট?’

‘সেটা ধরতে পারি না, মনে হয় খুব একটা বদ্ধ জায়গায় আছি,...’

‘যেভাবে বেঁচে আছিস।’

‘জানি না।’

আমার এই লেখাটি রূপসাকে বোঝার চেষ্টা জীবনানন্দের আলোয়। সুন্দর সচ্ছল পরিবারের মেয়ে সে। সামাজিক নিরাপত্তা আছে পুরোমাত্রায়। বাবা সফল ডাক্তার, আত্মবিশ্বাস যথেষ্টই, তবে আত্মম্ভরিতার প্রকাশ তেমন দেখিনি। যেমন হয়ে থাকে- আগে পরিবারের মঙ্গল, পরিবারের স্বার্থরক্ষা- তারপর সম্ভব হলে আশপাশের লোকজনের দরকার মতো সাধ্য অনুযায়ী সাড়া দেয়া। দেশ আর রাজনীতি নিয়ে বিস্তর তর্ক-মতামত ইত্যাদি রূপসাদের বৈঠকখানাকে ছুটি-ছাটার দিন একেবারে কব্জা করে ফেলে। কিন্তু সে এ-ও দেখেছে পরিবারের মূল জীবনধারায় ওইসব চিন্তা ও মতামত এমনকি তেল-চুলের সম্পর্কেও ভেসে ওঠে না কখনও। আবার এ শুধু ঘর আর বাইরের মাঝখানের ইস্পাত পাঁচিলও নয়। এরকমটাই হয়ে আসছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের এইটেই একমাত্র ছাঁচ। এই ছাঁচটি দু-রকম অস্ত্রে ভাঙার চেষ্টা হয়েছে : শিল্পসাহিত্য আর বিদ্রোহ বিপ্লবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে শিল্পসাহিত্য অর্জন করেছে একটা প্রতিবাদী চরিত্র।

এই মাপা মঞ্চে জীবনানন্দের স্থানাঙ্ক নির্ণয় অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপ্লবী নন, আবার প্রতিবাদী সাহিত্যিকও নন। তা হলে কোথায় তার অধিষ্ঠান। রূপসা! জীবনানন্দকে এখানে খুঁজতে যাওয়াটাই সম্ভবত আমাদের মস্ত ভুল। জীবিকা আর সংসার আর সমাজে নয়, তাকে খুঁজতে হবে আমাদের প্রত্যেকের পলায়ন ও লুকিয়ে রাখা সত্তার মধ্যে। যে একা, বিচ্ছিন্ন, সৃষ্টিশীল এবং যন্ত্রণাবিদ্ধ। রূপসার সঙ্গে কথা আপাতত এই পর্যন্ত।

‘কারুবাসনা’ নামের একটি দীর্ঘ গদ্যরচনা (উপন্যাস, গল্প এভাবে বলছি না এইজন্য যে, হায়! আমাদের সাহিত্যজগৎ এখনও মাস্টারমশাই শাসিত। কতকগুলো বাঁধাধরা লক্ষণ, কোষ্ঠী দেখে তারা স্থির করেন কোনটি উপন্যাস পদবাচ্য এবং কোনটি তা নয়) ধরে রেখেছে ক্ষয়মান, মৃত্যু-উপাসক, পলাতক মানুষটির কিছু অত্যন্ত জরুরি ক্লু। এই রচনায় আমরা চেষ্টা করব ওই সূত্রগুলো উদ্ঘাটন করতে।

॥ ২ ॥

“আমাদের এ ঘরে উঁইয়ের অত্যাচার বড় বেশি। মেঝেটা মাটির- বড্ড স্যাঁতসেঁতে; বর্ষাকালে উঁইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়, খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিসরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়েঘরে তিনি উঁই ছড়িয়ে দিয়ে তামাশা দেখেন। নানা রকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।”

ক্ষয়ের শিকার, ক্ষয়ের খাদ্য কী নয়? তবু আমরা চোখ ফিরিয়ে থাকি। দেখি না। মনে মনে স্থির করে রেখেছি না, দেখব না। তবু ওই ক্ষয়- ওই বিপুলাকার নেতি একটু একটু করে ছেদহীন কাটতে থাকে, জীর্ণ করতে থাকে আমাদের। পাঠক, আমি উদ্ধৃতি দেব না; কিন্তু আপনি জানেন ধ্বংসগীত প্রণেতা এই লেখকের দ্বিতীয় সত্তার কথা এবং সেইসব পঙ্ক্তি যেখানে ধন, যশ, কীর্তি খড়কুটোর মতো ভেসে যায় কালস্রোতে। তা হলে কি বাংলা নামের এক গীত মধুর ভাষায় শুধু মৃত্যুই রচনা করতে চেয়েছেন জীবনানন্দ? কেন তিনি গদ্য রচনার সময় বেছে নিলেন না বহুকথিত, বহুজনের পদলাঞ্ছিত নিস্পৃহ-নিরপেক্ষতা? উলটো লিখে গেলেন এমন একটা ধরনে যাতে আত্মকথন পেল পূর্ণ স্বাধীনতা। যেন প্রকৃতই এক কুঁড়েঘরের বাসিন্দা তিনি, যেখানে সামান্য উঁইপোকাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার জীবন। আর মেঝেটা মাটির বলেই যেন তা সম্ভব হচ্ছে। বার্গম্যান, তারকোভস্কিও এই সব মুহূর্তে আমাদের স্মৃতিতে ঝলসে উঠবে। আশ্চর্য, দেশবিদেশের কোন সাহিত্যিক নন, একজনও নন,

অনুভূতির চলমান চিত্র রচয়িতা দুজন চলচ্চিত্রকারের কথাই যে সহসা মনে পড়ল তার মূলেও সম্ভবত ওই জায়মান। সর্বনাশ, আমাদের প্রিয়তম মৃত্যু- মিথুনের পরের অনিবার্য অনুভূতি।

সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছে করে- এই বাক্যটি আমাদের শৈশবের কল্পনা, বয়ঃসন্ধির, এমনকি কখনও কখনও যৌবন আর প্রৌঢ় বয়সেরও। আর বাক্যটির আগে-পিছে উদ্ধৃতিচিহ্ন বসিয়ে দিলেই তা হয়ে যায় ‘কারুবাসনা’-র অন্তর্গত। আমাদের জীবনলগ্ন মৃত্যু সে। জীবনমৃত্যুর এক মিথুনচিত্র হৃদয়ে বহন করি আমরা। বজরংবলির বুকচেরা রামসীতা বললে অবশ্য গাম্ভীর্য ও দমবন্ধ ভাবটা কাটবে (রূপসার কথা মনে রেখে বলছি) এইটুকু পরিহাস, এইটুকু ফিচলেমি বেঁচে থাকার জন্য নেহাতই জরুরি।

ইতিহাস এখানে স্তূপীকৃত সময়। কারণ সে স্পষ্ট কোনো পরিপ্রেক্ষিত রচনা করে না- সময়ের কিছু চিহ্ন পড়ে আছে শুধু। স্বাধীনতা সংগ্রামী কল্যাণীর প্রেমিকও যেন ওই রকম একটি নিদর্শ মাত্রা। আর দেখুন এসব চিহ্ন নির্মিত হওয়ায়, পরিত্যক্তের এক গাঢ় ভাব দৃশ্যগুলি আচ্ছন্ন করে রাখায়, সবটাই কেমন অতীত মনে হয়। বাবা-মা, তাদের ছেলে আর ছেলের বউ কেউই যেন বর্তমানে বেঁচে নেই। মৃত্যুর অপেক্ষা নয়, তারা প্রকৃতই মৃত, এতখানি মৃত যেন ভূত হয়ে গেছে। বোধের কথাগুলো লেখকের প্রত্যক্ষতা, তার সরাসরি মন্তব্য, টীকা এবং সে সবের শুধু ভাবই স্বতন্ত্র নয়, ভাষাও ভিন্ন। অথচ বেঁচে থাকার রসদ, দৈনন্দিনের আবশ্যিক গল্প ও ঘটনা হাজির হয় সম্পূর্ণ সুর বিবর্জিত, লালিত্যহীন, অবহেলা আর অপচয়ের ভঙ্গিমায়। এত তুচ্ছ, এতটাই কদর্য। এই কদর্যতা মন্থন করেই গড়ে উঠতে থাকে ভিন্ন এক জগৎ- লেখকের, কবির, আমাদের সবার অন্তর্গত জীবনেরই এক জগৎ। এই দুই বিশ্ব জীবনানন্দের অন্য কোনও গদ্য রচনায় এতখানি উদ্ভাসিত নয়।

স্বার্থান্ধ, স্থূল এবং আধিপত্যকামী হেমের সেজকাকা এই রচনায় বাহ্যত ভিলেন। কিন্তু এই ভিলেনই আবার ‘অনলুকার’ও বটে। ছবিটির ফ্রেমের মধ্যে এক কোণে সে আছে, যদিও। থাকাটা বেশ প্রবল। কদর্য, নির্দয় অথচ দৈনন্দিনের যে বাস্তব তারই নিরিখে সেজকাকা সুরেশ দুই দম্পতির জীবনকে ব্যাখ্যাও করে। আর সেই ব্যাখ্যা ও টীকায় হেমদের জীবনের দুটি জগৎকে বেশ আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে। পরস্পর লগ্ন জগৎ দুটির মধ্যে মহাদেশ সরণের ফাঁক তখন আমাদের দৃষ্টির নাগালের মধ্যে।

সুরেশের কথার সূত্র ধরে হেম ও তার বাবার মধ্যে কিছু কথা হয়। কী নিস্পৃহ, অথচ কী গভীর এই সংলাপ-

“-মন্দ বলেনি। কিন্তু পরলোকে আমি তো বিশ্বাস করি।

-আমি তো কিছুতেই করে উঠতে পারলাম না।

-পারলে না?

-মৃত্যুর পর কী আর থাকে?

-থাকে বই কি; সমস্তই থাকে; আরো গভীর অধ্যাত্মভাবে থাকে, উপনিষদের-

-উপনিষদ যারা তৈরি করেছেন তারা পরলোক থেকে ফিরে এসে রচনা করেননি তো; রক্ত মাংসের শরীরে ইহলোকে বসে যে ধারণা তাদের ভাল লেগেছে তাই ব্যক্ত করে গেছেন। তাদের বিশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়ার কোনো কারণ দেখি না।”

ঠাকুরপুজো ঠিক অধ্যাত্মভাব নয়, হেম জানে সে কথা। তার সমস্যা, এই জগৎ পেরিয়ে অন্য এক জগতের আভাস সে পায় বলে হেম নাস্তিক হওয়ার সহজ ও স্থূল পথে হাঁটতে পারছে না। আবার সে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত, তার বিশ্বাস এক কণা, ভঙ্গুর; অবিশ্বাস প্রখর, নিত্যসঙ্গী। আধুনিকতার প্রবলতম চাপ এই অবিশ্বাস। শহর গ্রাম মানে না সে। প্রায় দ্বীপবাসী হয়েও হেম এই ব্যাধিতে আক্রান্ত। সে জানে তার নিরাময় অসম্ভব। মেজকাকার আধুনিকতা বাইরের- ফ্যাশন আর আরামে। হেমের তো তা নয়। সংশয়, দ্বন্দ্ব দখল করে নিয়েছে তার আত্মা। এ যেন এক তৃতীয় ভুবন। বাস্তব দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য, অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বলে সেটাই যেমন চূড়ান্ত সত্য নয়, তেমনই আবার উঠে আসে আর্তনাদের মতো এক প্রশ্ন- চূড়ান্ত সত্য বলে প্রকৃতই কি কিছু আছে? যদি না থাকে তা হলে তো অবিশ্বাসই অবলম্বন। অবিশ্বাস কী করে অবলম্বন হতে পারে? হেম তার বাবার কাছে এই সমস্যাটি প্রকাশও করে, ‘তা হলে হয়ত চিরজীবন অবিশ্বাসী হয়েই থাকব।”

॥ ৩ ॥

ইহজীবনের ছোট ছোট জয়, ছোট ছোট সুখ না পেলে কি মানুষের চলে? আবার সে সব পেতে পেতে, পাওয়ার চেষ্টা করতে করতে জিনিসটা মজ্জাগত হতে থাকে। শিশুর ক্রন্দন ও উল্লাস খেলনা বা প্রিয় জিনিসকে ঘিরে যেমন ঘটে থাকে, তার সঙ্গে আমাদের এই চাওয়া-পাওয়ার রূপকথার তফাতইবা কোথায়? চিন্তাবীজ তবু তো আছে। সুখের, আমোদের, স্ফূর্তির পাশে একটা, দুটো চেঁড়া চিহ্ন সে বসাবেই। সেজকাকা চাইছে, চাইছে প্রবলভাবে, অসভ্যের মতো, আর দরিদ্র হেমরা তা বুঝিয়ে যাচ্ছে, জোগাতে জোগাতে তারা বিপন্ন কিন্তু ফুরিয়ে যাচ্ছে না। হেম মাথা ঘামাচ্ছে এই বেঁচে থাকা নিয়ে। ছোট ছোট চাওয়ার বৃত্তবদ্ধ মানব-মানবী কী করে পরস্পরের মধ্যে প্রেমসৃজন করবে? তারা তো স্বাধীন নয়। মুক্ত নয়।

হেম অমৃতের সন্তান, উপনিষদ রচয়িতাই তার যথার্থ পিতা। তীব্র, উন্মত্ত কল্পনার আধুনিক যে রূপকথা জীবনানন্দ লেখেন, সেখানে হেমের লৌকিক পিতা তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন-

“...আমার সন্তান হয়ে যখন জন্মেছ তখন অনেক বেদনা বইতে হবে তোমাকে। কিন্তু প্রাণ যাতে চিমসে হয়ে যায়, ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে, এমন কোনো জিনিস করো না তুমি; বেদনা ও সঙ্কীর্ণতা এক জিনিস নয়। যে-কোনো কাজে বা চিন্তায় জীবনের প্রসার নষ্ট হয়, তার থেকে নিজেকে ঘুচিয়ে নিও। বরং বাড়িতেই চলে আসবে আবার; কী আর করবে? পনেরো টাকার টিউশনের জন্য, টিউশনের টাকার প্রতিটি কানাকড়িও বাঁচাবার জন্য হ্যারিসন রোড থেকে চেতলায় হেঁটে যাওয়া-আসা জীবনের এত বড় শকুন কোনোদিন সাজতে যেও না।”

যেন এক লুপ্ত বিশ্বেরই বাসিন্দা হেমের পিতা। জীবন যে বিশ্বে ছিল গভীর যতœ, অনুধাবন ও অনুভবের বস্তু। কোথায় সরে গেছে, হারিয়ে গেছে সেই মাধুর্য এবং গভীরতা। পড়ে আছে। শুধু জীবনযুদ্ধ। সবাই যেন উর্দি পরা সৈনিক- একই মানুষ। কেউ আলাদা নয়। দল। শুধু দল। এই দলের ভিড়ে মাথা গুঁজে হাঁসফাঁস করে বাঁচতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। জীবনের এটাই একমাত্র স্রোত এখন। এমন একটা সময়ে হেমের পিতৃবচন কি এক গভীর পরিহাস নয়!

হেম শিল্পী। কিন্তু কোন যুগের? কলকাতায় তার বন্ধু কমেছে, ফুরিয়ে এসেছে। মতিগতির পার্থক্যই হয়তো তার মূলে। বন্ধুরা অফিসে জুতে গেছে। আর হেম শুধু হাঁটে। ফুটপাত ধরে হাঁটে। দেশপ্রেম যে তার নেই এমন নয় অথচ কংগ্রেসেও যেতে পারল না সে। মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়স হেমের। এই বয়সে তার মনে হয়, সব দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, সব লিখেছি, এখন ঘুমিয়ে পড়া যাক। এই গভীর অবসাদের উলটো পিঠে রয়েছে ভিন্ন এক জীবনযাপনের আকাক্সক্ষা। বিশাল মাঠে একটি কুঁড়েঘর, পাশে নদী মেঘনা, কর্ণফুলী অথবা ইছামতী। এখানে থেকে কল্পনাকে অখণ্ড স্বাধীনতা দিতে চায় সে। শুধু লিখতে চায়।

অপ্রেমের কাজ থেকে মুক্তি চায় হেম। আমরা সবাই চাই। কিন্তু হেমের মতো নয়। অত তীব্র নয় আমাদের চাওয়া। পাশার দান শেষ পর্যন্ত যে জন্য উলটে যায়, হেম হয়ে ওঠে। আমাদেরই স্বাধীনতাস্পৃহার প্রতীক। রক্তমাংসের, দশটা-পাঁচটার মানব-মানবীর সমুদ্র মন্থন করেই হেম সৃষ্ট হয়েছে। হেম নয়, হেমের আকাক্সক্ষা, হেমের স্বপ্ন। সামাজিক একটা না একটা পরিচিতি জোটানো, জীবিকার একটা সিলমোহর পিঠেবুকে দেগে নেয়া এবং সারাটা জীবন তজ্জনিত ক্ষতের শুশ্রুষায় নিঃশেষ করে ফেলাই আমাদের জীবন। যে জীবন সহনীয় করে তুলতে নারী পুরুষ পরস্পরকে নিংড়ে শেষ করে এবং তার নাম দেয় প্রেম- এসব থেকে অনেক অনেক দূরে হেমের, আমাদের প্রিয়তম হেমের বসবাস।

(রূপসা! হেমের ওই দ্বীপ-ই কি এক মহাজীবন নয়? কলকাতার রাস্তায় কুকুরের মতো থেঁতলে মরে থাকাটা কবে থেকে জীবন বলে গ্রাহ্য হল রে?)

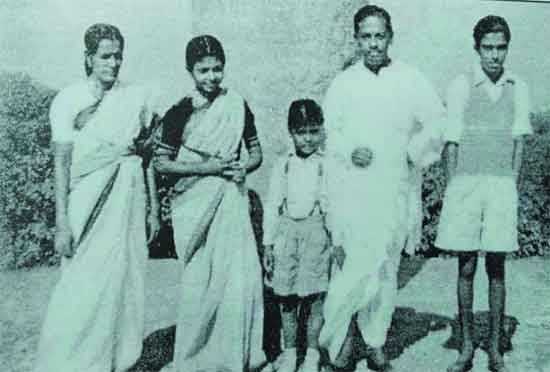

মৃত্যুর ঠিক এক বছর আগে ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীর রাজঘাটে তোলা হয়েছিল এই চিত্রটি। কবি তখন দিল্লী বেড়াতে গিয়েছিলেন। কবির সঙ্গে কবিপত্নী, কন্যা, পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র

আরও খবর